通説編第4巻 第6編 戦後の函館の歩み

第1章 敗戦・占領、そして復興へ

第3節 敗戦後の函館の産業経済

1 水産都市函館の変貌

イカ釣り漁業の発展と後退

イカ釣り漁業の発展と後退 P166−P170

|

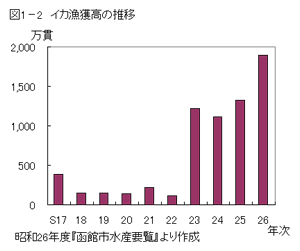

この当時スルメイカ(北海道ではマイカともいう)は、広く全国に分布して、イワシにつぐ大きな漁獲をあげていたが、その主要漁場は、津軽海峡および東北三陸沿岸沖合に形成されていて、その水揚量はこれらの地帯に集中していた。昭和28年、全国のスルメイカの水揚量は4万1988トンであり、その73パーセント(3万745トン)が、津軽海峡、三陸沿岸海域で漁獲されたもので、このうちの51パーセント(1万5780トン)が函館市を含む渡島管内で水揚げされていた(農林省農林経済局統計調査部『漁獲統計からみた最近のいか漁業』)。敗戦直後の函館市を含む道南沿岸地帯は、豊富なスルメイカ資源に恵まれていたのである。

函館のスルメイカの水揚げが急増した要因は、イカ釣り漁業の漁場が、前述のように日帰り操業可能な函館近海の津軽海峡であり、しかも豊富なスルメイカ資源に恵まれたことである。このため、小型漁船を含む、すべての地元漁船が出漁することになり、さらに戦前から函館に入漁していた北陸、日本海沿岸地帯の漁船団が大挙してイカ釣り漁業に参加したのである。二つめは、経済困難に悩む千島、樺太の引揚漁業家や、本州、道内の多数の漁業家には、イカ釣り漁業は金をかけずに簡単に着業できたことである。当時のイカ釣り漁業は、「トンボ」「ハネゴ」といった釣具を使う一本釣漁法によるもので(第7編コラム19参照)、釣具は乗子(イカ釣り漁業の従事者)各自が準備したので、漁業家は、乗子が乗船する10トン前後の中古漁船を用意するのみで着業できた。手っ取り早く漁業に従事しようとする漁業家にとっては、格好の事業になったわけである。

またイカ釣り漁船に乗り組む従事者が、多数居住していたことがあげられる。敗戦直後の函館には、復員軍人はじめ、引揚者や企業の離職者などの失業者、あるいは生活費の不足を補うための求職者がいたが、イカ釣り漁業に必要な労働力はこれらの人びとによって賄われた。イカ釣り漁業は、彼らには、生活の急場を凌ぐための貴重な収入源になったのである。敗戦直後の失業者や生活困窮者の存在が、この時期のイカ釣り漁業の拡大を支えた一因とすることができよう。

表1−26からわかるとおり、昭和26年の函館港を根拠地とするイカ釣り漁船の許可隻数は、446隻である。このうち地元船が236隻(52.9パーセント)、入漁船は、本州船180隻(40.3パーセント)、道内船30隻(6.7パーセント)で地元以外の入漁船の合計は47パーセントを占め、地元船とほぼ拮抗する関係にあった。本州船のなかでは、石川県がもっとも多くて129隻、ついで富山、山形、秋田の順になっている(表1−27)。ちなみに石川県のなかでは、戦前から入漁を続けてきた小木地区と姫地区が、それぞれ45隻、30隻と目立って多い。

| 表1−26 イカ釣り漁船の許可隻数 単位:隻

|

表1−27 県別イカ釣り船隻数 単位:隻

|

昭和28年から30年の渡島管内におけるスルメイカの処理状況をみると、水揚げされたスルメイカの85ないし88パーセントがスルメに加工され、冷凍向けが5ないし7パーセント、これらに塩辛、その他加工品を加えると、加工原料に向けられたスルメイカは93ないし97パーセントに達し、生鮮消費に向けられたのは、わずか3ないし7パーセントに止まっていた(北海道水産部『いか漁業の経済分析』)。

イカの天日乾燥 |

ところで、スルメイカの水揚量は年々増加を続けたが、日々の水揚量が市内加工業の処理能力を上回り、余ったイカを海に捨てるという状況が生じてきた。このような傾向は、昭和25年8月頃から顕著になるが、新聞報道によれば、11月には、3、4日の両日、函館だけで40万から50万貫の豊漁が続き、8日には77万貫と1日としては戦後最高の水揚げを記録した。生産者の一部には休漁する者もあり、9日には20万貫に下がったが、10日には再び40万貫となり、夏場のように棄てることはなかったものの、浜では15尾から20尾が10円で投げ売りされていた(昭和25年11月11日付け「道新」)。

このように、豊漁とはいえ、漁業者にとっては深刻な事態で、いわゆる「大漁貧乏」の状態におかれていた。たとえば、この年のイカ漁の総決算として、新聞には次のような記事がある。「一隻当たりの水揚高もいいもので五、六万貫、平均二万余貫程度でさらに値段となると七月三十円、八月二十円、九月三十七円、十月五十円、十一月にはせいぜい十円内外という安値で、最も成績がよいといわれる本州船すら一番多い船で一人一万円持つて帰つたものが最高といわれ、大半はリンゴ一箱のお土産に終わつたといわれているほどで、乗子、船主ともに食うだけ実入りがあれば上乗で船や漁具を売つて去つたものも少なくないようだ」(昭和25年12月13日付け「道新」)。

大漁ながらも価格の下落で収入が減る大漁貧乏が一般的になると、漁業者側から、過剰供給を是正するための漁獲制限の実施や本州漁船の削減を求める声が大きくなってきた。しかしこのような漁獲制限は、加工業者にとっては、原料確保と購入価格の上昇をもたらし、しかも入漁漁船に対する仕込みもあり、簡単に受け入れられる問題ではなかったのである。昭和26年6月、漁業者、加工業者間で難航してきた本州漁船の入漁受け入れについて結論を出すため、渡島海区漁業調整委員会と渡島イカ釣連合会の合同連絡協議会が開かれた。会議は渡島支庁の招集で、支庁長が議長になってとりまとめたが、渡島管内全体で、507隻の受け入れが決まった。このなかで函館市は当初100隻の受け入れを表明していたが、函館に入漁を希望する船が370隻と3.7倍になるので、前年度まで実績のない青森、秋田、新潟の3県を除き、石川、富山、山形3県の漁船130隻、ただし3県の″アブレ約96隻のうち50隻だけは再考を″という条件付きで受け入れることにした(昭和26年6月4日・16日付け「道新」)。

このようにほぼ一貫して増加を続けてきたスルメイカの水揚量も、昭和27年をピークに下降に転じ、とくに30年から31年には、4万8000トンから1万3000トンに激減し、それ以後1万トン前後の水準に低下した(昭和33年度『函館市水産要覧』)。これはスルメイカの回遊が北海道の東部海域に移動したことによるもので、この結果、中型イカ釣り漁船は道東海域に移動し、函館港のイカ釣り漁船は年々減少を続けるのみとなったのである。このような時に、北洋漁業再開という光明がみえてきたのであった。