通説編第4巻 第7編 市民生活の諸相(コラム)

第3章 転換期をむかえて

コラム58

青函博覧会とその効果

青函圏の発展をめざして

コラム58

青函博覧会とその効果 青函圏の発展をめざして P890−P894

昭和55(1980)年11月18日に開催された青函圏経済文化振興協議会(青函経済圏を確立し、経済文化交流、産業の振興などを企図し、昭和42年に発足、青森・函館両市の行政、経済界代表で構成)において、函館商工会議所から「青函トンネルの開通を記念して両市を会場に津軽海峡大博覧会を60年に開催してはどうか」という提案がなされ、両市が協調して前向きに検討していくことになった(昭和55年11月19日付け「日経」)。その後函館市は、昭和59年度の予算に調査費を計上し、61年度には函館市職員を中心に北海道、函館商工会議所、民間企業からの出向職員からなる実行委員会を発足させて、本格的な準備に取り組むことになった。

青函博入場券売場 |

その願いは、博覧会の共通テーマである「新たな交流と発展−北の飛躍をめざして」からも推測できる(昭和63年6月30日付け「道新」)。

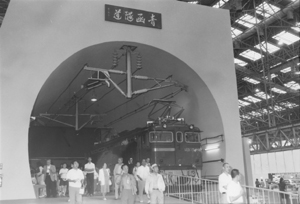

青函博の主会場は、函館市弁天町の広さ4万平方メートルの旧函館ドック船体工場「エキスパレス」と名づけられて、トンネルの実物大模型を備えた青函トンネル館や、リニア模型も展示する2001年交通システム館など50の企業が出展した。屋外会場では、青函連絡船「摩周丸」や、洋式帆船では純国産第1号の「箱館丸」が復元され、入場客を歓迎した。

市内、赤川町の笹流ダムの会場では中国の動物大使ジャイアントパンダ雌雄2頭が、東京以北で初の一般公開となった(昭和63年7月8日付け「読売」)。

主会場となった旧函館ドック船体工場 |

|

公開されたパンダ |

しかし、この博覧会の成果を数値上のマイナス面だけで捉えるのでなく、数には表れない「最も大きな財産は青函博のために市民が結集したこと」とする関係者の声にも注目する必要がある。会場を案内した鉄建公団OBや無料で菓子と茶を客にふるまった婦人会、会場の清掃をかってでたグループなど、すべてボランティアだった。市民レベルで運動した「成功させよう青函博の会」(157団体加盟)の新谷順次会長は「失敗だったととは思わない、前売り券の街頭販売やイベント企画などに会独自で取り組み、市民の団結力を証明できた。」と自負している(昭和63年9月18日付け「朝日」)。

駐車場となった緑の島、後ろのシャトル船が見える(俵谷次男撮影) |

市内の観光地ではもっとも多くの観光客を集め、函館観光の主役といえる函館山の展望台とロープウェーを一新し、日本一のゴンドラを導入したこと、古い赤レンガ倉庫を活用した「BAY函館」や「函館ヒストリープラザ」などの「明治再生」をコンセプトとするウォーターフロントが開発されたこと、「これほどのホテルラッシュは、かつてなかった」(湯川温泉旅館組合)と言われるくらいホテル業界の競争にともなう投資額の増加があったころなどである(昭和62年1月14日付け「朝日」)。これらの青函博に関連する経済波及効果を、日銀函館支店が発表した試算は、あいついだホテルなど観光施設の建設事業費を約200億円と見積り、トンネル・青函博を合わせた経済効果は直接投資400億円の4、5倍、1600から2000億円と算出している(昭和63年10月8日付け「道新」)。

ツインシティ提携調印式 |

青函トンネルの持つ意味をこのように捉えれば、青函博は単に青函広域観光圏づくりの将来を占う試金石というだけではなく、青函博の同時開催という機会は、青函間の人的な、そして経済的、文化的な交流をいっそう高めていくことが求められるのであった。具体例として、トンネル開通1周年の平成元(1989)年3月13日、函館・青森両市が文化、スポーツ、経済各分野でより一層の交流を深めようと、「ツインシティ」(双子都市)提携が結ばれている。

青函連絡船から青函トンネルへの転換点で開催された青函博は、連絡船とともに歩んできた函館の歴史の確認とともに、今後の青函圏構想に代表される新たな地方自冶の構築の役割を担っていたのではないだろうか。(中村公宣)