|

「函館市史」トップ(総目次)

第2章 高度経済成長期の函館

第3節 函館の産業経済の変貌

1 北洋母船式サケ・マス漁業の変容と終焉

ブルガーニン・ラインの設定と日ソ漁業条約

昭和31年出漁の函館の独航船

日ソ漁業条約成立後のサケ・マス漁業

母船基地函館の盛況

200カイリ問題による打撃

母船式サケ・マス漁業の終焉

|

母船式サケ・マス漁業の終焉 P381−P384

表2−6

船団一覧(昭和53〜62年度)

|

母船名

|

所属(共同経営)

|

野島丸

明洋丸

仁洋丸

喜山丸 |

ニッスイ、極洋、ホウスイ

大洋、函館公海、宝幸

北海道漁業公社、日魯

日魯漁業 |

市農林水産部提供資料より作成 |

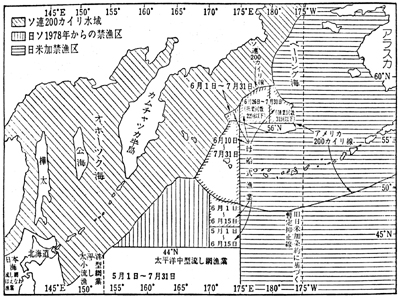

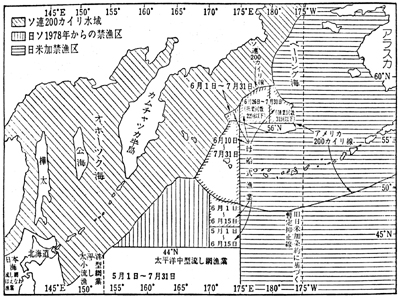

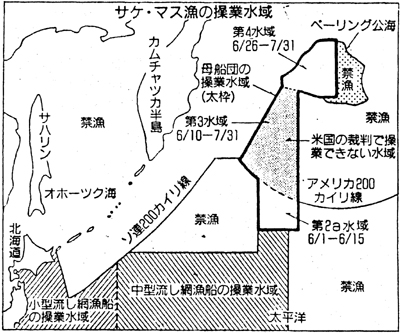

200カイリ問題が起きてから、北洋漁業は目に見えて活気を失っていった。操業できる海は小さくなり(図2−21)、船団規模も53年以降は4船団(表2−6)、独航船172隻に縮小され、漁獲割当量は年々削減されるばかりであった。

昭和52年以降、日ソ両国間の漁業は日ソ漁業暫定協定(5月27日調印)、ソ日漁業暫定協定(8月4日調印)という不安定な状況下で操業が続けられていた。これらの協定で相互に相手国の200カイリ水域内でサケ・マス以外の魚種についての操業が協議されたのである。この暫定協定が昭和59年、日ソ地先沖合漁業協定が締結されるまで続いた。サケ・マス漁業については、昭和53年に締結された通称「日ソ漁業協力協定」に基づいて毎年締結されるサケ・マス議定書により、漁獲割当量が決められ(4万2500トン)、漁業協力費が賦課された。協力費は初年度が17億6000万円、56年からは40億円をこえた。この協定は昭和59年で終了し、翌年新しい日ソ漁業協定が締結され、漁獲割当量3万7600トン、漁業協力費42億5000万円、漁区・漁期は昨年同様ということが決まった(前掲『新北海道漁業史』)。昭和60年の出漁は前述の新条約の発効が遅かったため、船団が函館を出たのは6月5日となり「厳しい船出 笑みも消え」と、悲愴感がただよっていた(6月5日付け「道新」)。

図2−21 昭和54年のサケ・マス漁業規制図

『北洋漁業の盛衰 大いなる回帰』より |

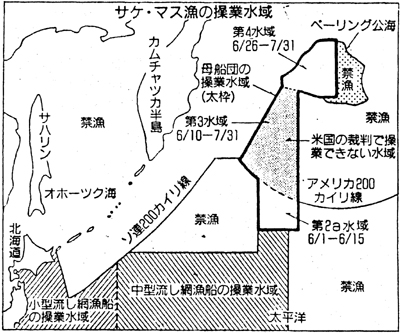

母船式サケ・マス漁業に認められた漁場は、あいつぐ規制によって非常に限定的なものになっていたが、昭和61(1986)年の日米加漁業委員会でベーリング公海での操業は、1994年までに段階的に禁漁することが決定された。同漁業にとっては、この水域が最後に残された大きな漁場であったので、ここでの禁漁措置は生命線を断たれるに等しかった。このため、昭和62年は母船3隻(喜山丸、明洋丸、野島丸)、独航船129隻(北海道41隻、本州88隻)の出漁となった(前掲『新北海道漁業史』)。そして63年には、流網にかかるオットセイ・イルカ混獲問題が引き金となって、アメリカ連邦高等裁判所が、アメリカの200カイリ水域内でのサケ・マス漁の操業停止を決定した(5月13日付け「朝日」、図2−22)。大幅な減船は必至で、採算割れも予想され、出漁が危ぶまれた。

図2−22 サケ・マス漁業操業区域

昭和63年5月13日付け「朝日」より |

地元のショックは大きく「函館経済へ打撃 市、全廃回避へ対策検討」(5月14日付け「道新」)、「北洋に未来はないのか 苦悩の母船式サケ・マス基地」(5月19日付け「道新」)と苦悩する様子が伝えられた。出漁に難色を示す大手水産会社側に水産庁が出漁を要請し、ついに8社経営の1母船(喜山丸)、独航船43隻(北海道14隻)の出漁が決まった。6月1日の一斉出港に向け、独航船は「苦渋のくじ引き」で決められた。函館船籍の出漁船は兼藤漁業の第52俊洋丸だけで(5月26日付け道新」)、当たりくじを引いても「仲間のことを思うと喜べない」といい、出漁できない船は政府からの補償だけでは赤字というのが実態であった。また基地函館では、「漁網の受注量は昨年の三分の二、せっかく作った網の半分がキャンセル、北洋がなくなればバタバタと廃業」というありさまだった(5月26日付け「朝日」)。昔のように花形ではなくなったとはいえ、函館にとっては、「母船式サケ・マス漁業は数字では計り知れない経済効果があった」と市の幹部が語っている(6月2日付け「毎日」)。

函館港には漁業者の切実な声があった |

北海道は、北洋漁業対策本部を設け関連地域経済救済対策として「日ソ漁業交渉遅延に伴う漁業者及び関連中小企業者に対する緊急資金の融資措置」などいくつかの融資をおこない、さらに「特定中小企業者事業転換対策臨時措置法」により、函館市を含む特定地域を指定したが、文字どおり「対策」でしかなかった(前掲『新北海道漁業史』)。予想されていたとおり、この年を最後に、大手水産会社の日魯、日水、大洋3社の母船が、母船式サケ・マス漁業から撤退して、母船会社と独航船の共同操業という形態は終焉を迎えた。この後平成元年に、独航船側が母船を仕立てて出漁したが、翌2年には母船の使用を断念して、釧路港を基地とする操業に切り替えている。こうして昭和27年から36年間続いた函館の北洋漁業基地としての役割も完全に終わったのである。北洋漁業を守れなかった日本漁業の体質について、「北海道新聞」は次のような記事を載せた(昭和63年5月23日付け)。

「二百カイリ体制」になって十一年になるのに、日本漁業は目先にこだわる体質から脱皮し切れていないようだ。漁業交渉の障害となるのが分かっていながら、毎年繰り返される米ソ水域での違反操業問題。米国二百カイリ内の操業が困難との見通しがはっきりとした段階でも事前の対応に手間取った母船式サケ・マス漁の減船問題など、業界、地域の利害調整に追われたまま、今後の日本の漁業をどうすべきかという長期的な検討をおろそかにしてきたツケが回ってきた形だ……「一匹でも多く捕らなければ」という国益論を背景に業界ぐるみの甘えがあった。

世界が環境問題や資源問題を考慮している時に、獲れるだけ獲ろうという姿勢で出漁していては、結論は明らかだった。 |