通説編第4巻 第6編 戦後の函館の歩み

序章 戦後の函館、その激動の歴史と市民

第2節 「高度経済成長」下の光と陰

様変わりする街と暮らし

様変わりする街と暮らし P30−P36

函館はほかの都市からみると古くからの景観がよく保全されてきたといわれているが、高度経済成長期には「ビル・ラッシュ」という時期もあった。昭和37年11月26日付けの「北海道新聞」はその模様を次のように伝えている。 ……現在工事を急いでいるものやすでに完成したものをみると鉄筋にコンクリート造りでは鶴岡町明治生命が五階建て延べ千八百八十平方メートルを建築中なのをはじめ、函館国立病院、渡辺病院、本町から宮前町にかけて三つの商店が新改築したほか、住宅でも高盛町の函館ドック社員寮、杉並町の繊維会社社宅などがズラリ。鉄骨造りでも千歳町に日通自動車修理工場ができたほか、松川町のワタ工場でも鉄骨シェル構造千三百平方メートルの新築計画があるなど多彩だ。

市建築部への建築確認申請をみても、ことし一月から十月までで、鉄筋コンクリートは六十件、面積にして四万百二十平方メートル、鉄骨造りは三十三件、九千七百三十平方メートルで、昨年にくらべ鉄筋は十件五千百平方メートル、鉄骨は十件二千五百平方メートルの増と一〇〜二五%の伸び。木造がほとんどないという函館でも燃えない構造がふえてきたことがわかる。

市内の建築面積に対する鉄筋コンクリート造りの割り合いだけをみても二十七年の一三・六%から三十六年は二三・一%に伸び、逆に木造は七六・八%から六二・二%に減り、この事実を裏がきしている……。

鶴岡町に建設中のビル(「道新旧蔵写真」) |

変わったのは、外観だけではなかった。この高度経済成長期に日本人の生活様式が大きく変化したことは周知のとおりである。住文化については、第2章第5節に、函館市民からの聞き取り調査をもとにした分析を掲載し、暮らしに関わる諸側面については第7編のコラムにその移り変わりが描かれている。家のなかにはテレビ、洗濯機、冷蔵庫、掃除機と家電製品がそろい、日用雑貨は陶器や木製、紙製、金属製のものから安くて軽いプラスチック製にとってかわった。「即席ラーメン」に象徴されるインスタント食品が普及し、醤油も味噌も使い捨ての容器に入れられ、肉や魚も「発砲スチロールのトレー」に入れられラップでくるまれている。このような生活から、昔は出なかったようなゴミがあふれかえり、函館市も分別収集をおこなうようになった。昭和30年代から40年代に工場の煙突から出る有害物資が問題とされたが、今は一般家庭のゴミを処理する焼却炉から出るダイオキシンなどが問題となっている。

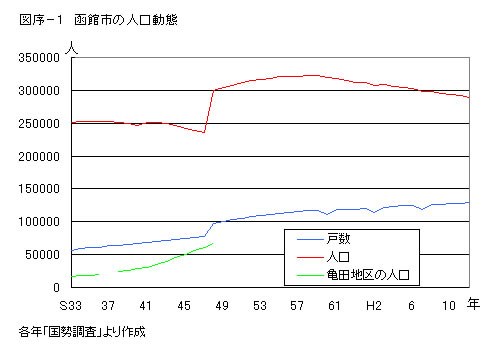

次にこのような「成長期」にあったときの函館市の人口はどのように推移していったかをみておこう。敗戦直後から増加の一途をたどり、昭和35年(1960)には25万3289人に達していた。この人口は、銭亀沢村や亀田市と合併する前の函館市域に限っていえば、戦前・戦後を通じて最大であった。しかし、その後の人口は図序−1にみるような増減を繰り返している。

|

次に昭和48年から58年に至る11年間の人口増加期の問題である。昭和48年は「石油危機」(「オイル・ショック」)によって高度経済成長期が終わりを告げた年であった。重化学工業を中心とした産業基盤の整備と「国民所得倍増計画」をその中心的課題とした政府の経済政策もとで、昭和37年に「国土総合開発計画」が策定され、本格的な高度経済成長が企図された。鉄鋼・自動車・機械・電気製品など「重厚長大」型産業が急速に発展し、その製品輸出が急速に進んだ結果、昭和40年を除き、昭和38年から45年まで10パーセント台の高度経済成長を遂げ、昭和43年にはGNP(国民総生産)が世界第2位になった。こうした重化学工業化は、同時に農林漁業などの低生産部門の近代化によって、その安価な労働力を成長部門に吸収し、経済成長に寄与させる過程でもあった。

漁業分野でのその具体策が、昭和37年から実施された「沿岸漁業構造改善事業」(北海道では昭和39年から実施)であった。この「沿岸漁業構造改善事業」は、一口でいえば沿岸漁業の「近代化」を目指したものだったが、「近代化」の内実は小零細漁民の切り捨てであった。この時期以降渡島・檜山管内の多くの零細漁民が漁業経営から離脱し、新たな職を求めて大都市や先進工場地帯へ移動していったが、こうした傾向に追い打ちをかけたのが「オイル・ショック」であった。「海」から「陸(おか)」に職を求めた「漁民」の一部が道南部唯一の都市である旧亀田市域を含めた函館市域に流れ込んだものとみられる。昭和49年から59年の10年間に渡島・檜山管内の沿岸漁業経営体数が10数パーセントから20数パーセントに減少していることは、このことを端的に示している(前掲『新北海道漁業史』)。さらにこの期には、製造品の出荷額が昭和47年の900億円台から1900億円台へと伸び、とくに食料品の出荷額が3億円台から9億円台へと増加し、製造品出荷額の40パーセント台から50パーセント台を占めたこともその一因になっていたものと思われる(『函館市史』統計史料編)。そのようななか昭和58年の人口は32万2407人に達していた。

表序−3 道内都市の人口規模別順位(単位:人)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

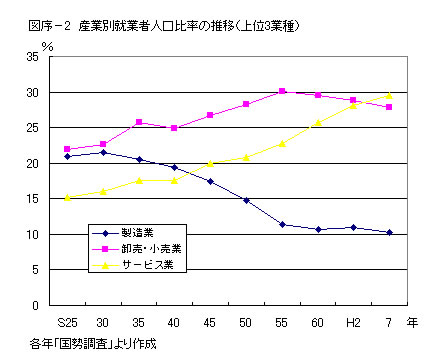

次に函館市民の経済的基盤の変容過程についてみておこう。図序−2は、昭和25年以降の函館の産業別就業者人口比率(全就業者数に占める割合)のうち上位3業種の推移を示したものである。はじめに断っておくが、昭和48年以降の人口減少期と昭和59年以降の再度の減少期にあっても、ともに就業者数それ自体は増加している。

この図からは平成7年(1995)を除けば卸売・小売業の就業者が第1位を占めていること、昭和30年から昭和40年までは卸売・小売業が第1位、製造業が第2位、サービス業が第3位を占めているものの、昭和35年以降は製造業の比重が次第に低下し、昭和45年以降は、製造業とサービス業の順位が逆転していることがわかる。サービス業が次第に大きな比重を占めるようになり、平成7年には、ついにサービス業が第1位を占めるに至った。

しかしこうした産業別就業者人口のあり方と市民の実際の所得のあり方とは必ずしも一致するわけではない。そこで次に、この3業種についての所得のあり方をみておこう。

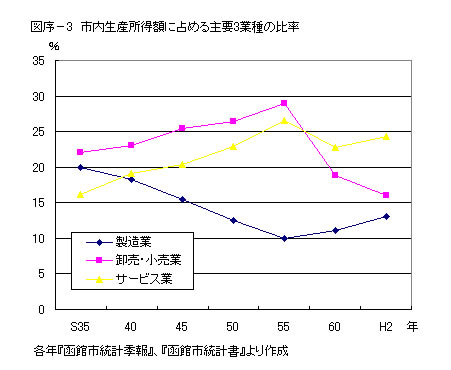

図序−3は、昭和35年以降の市内生産所得所得総額に占める主要3業種の所得額比率の推移を5年ごとに概略で示したものである。まず所得額の推移をみると、昭和55年までは卸売・小売業が第1位を占めていたが、60年以降は第2位に落ちて、サービス業が第1位を占めるに至った。また、製造業は昭和40年までは第2位(38・39年のみは第1位)だったが、昭和40年以降は第2位から第3位へと次第に低下している。しかも、この図には示していないが46年以降は運輸・通信業や金融・保険業が伸びてきたため第4位と、さらに順位を下げた。

所得のあり方と就業者人口のあり方を比較すると、ともに卸売・小売業が昭和55年までは第1位を占めている。しかし、全体に占める位置は、昭和35年を除けば所得額に占める比率が就業者人口の比率よりもつねに低い。この傾向は製造業の場合も同じである。逆にサービス業は昭和40年代から50年代にかけては就業者人口の比率よりも所得額に占める比率のほうが高い。サービス業には、旅館・宿泊業、娯楽業、情報サービス・調査・広告業、医療業、教育などさまざまな職業が含まれ、労働力の使用に大きく依存する部門であり、過剰人口を吸収できる部門でもある。卸売・小売業と製造業の所得額の比率がサービス業の就業者人口の比率よりも低いという現象は、雇用者所得と営業余剰が伸び悩んだことを示しているとみてよいだろう。

|

|